「嫌われたくない」——そんな気持ちが、あなたの人生を不自由にしているかもしれません。

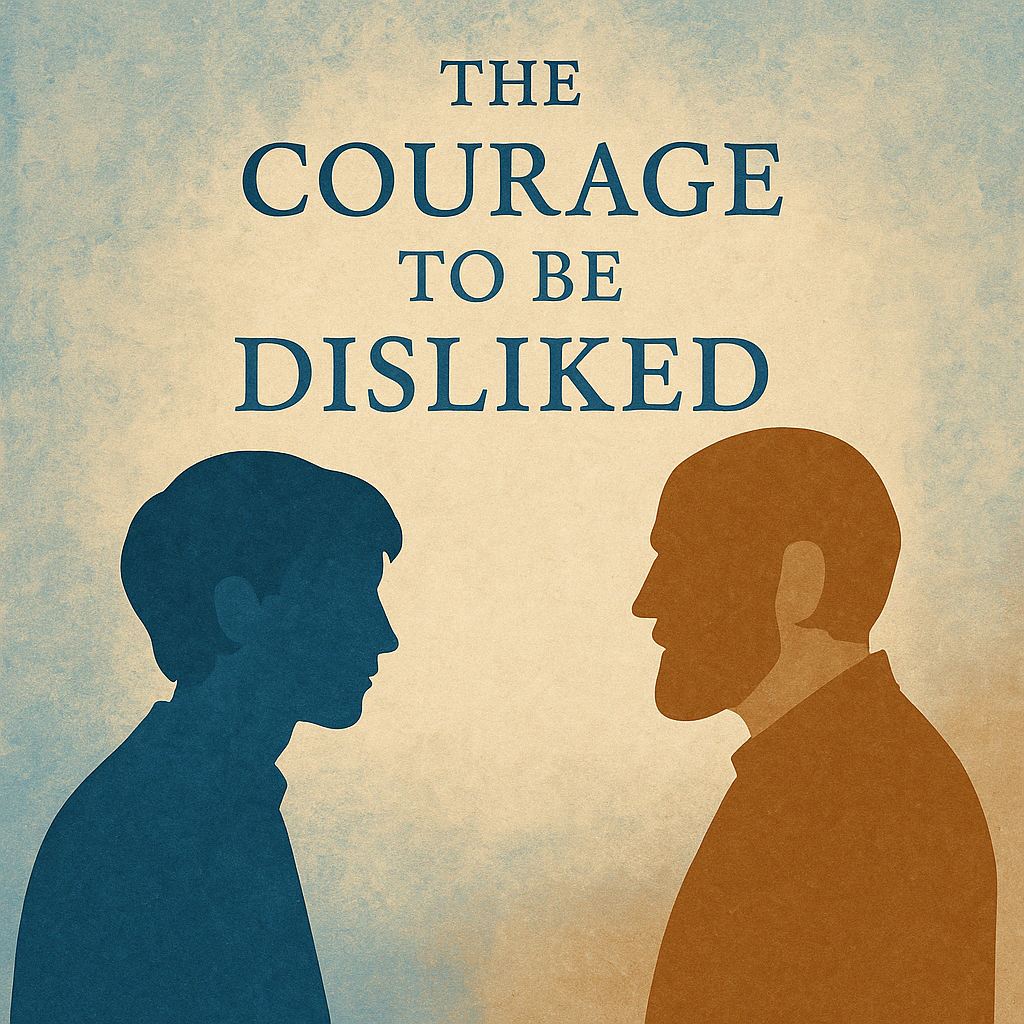

この記事では、岸見一郎・古賀史健によるベストセラー『嫌われる勇気』の内容を、読んでいない人でも“読んだことがある”と自信を持って話せるように、わかりやすくまとめました。

結論から言えば、『嫌われる勇気』は、アドラー心理学をベースに「他人の目から自由になることこそ、真の幸せ」だと説く哲学書です。SNSに疲れた現代人にこそ必要な、生き方の再設計書とも言える一冊。そのエッセンスを以下で詳しく解説していきます。

『嫌われる勇気』とはどんな本?

本書は、若者(青年)と哲人(哲学者)の対話形式で構成されています。青年は「人は変われない」「幸せにはなれない」と悲観的な主張を繰り返します。それに対して、哲人はアドラー心理学に基づいて答え、時には激しく、時には丁寧に議論が進んでいきます。

この構成の魅力は、読者の“疑問や反論”を青年が代弁してくれること。読みながら「そんなの無理でしょ」と思ったその瞬間、青年がその言葉を投げかけてくれます。そのたびに哲人が回答し、納得へと導いてくれるので、哲学書でありながら読みやすいのが特徴です。

著者と背景

著者の岸見一郎氏は、長年アドラー心理学の普及に取り組んできた哲学者。共同著者の古賀史健氏は、ライターとしてこの理論をわかりやすく伝える文章力に長けており、両者のコンビがこの本の読みやすさを支えています。

日本で刊行されたのは2013年。以来、100万部を超えるベストセラーとなり、自己啓発書やビジネス書のランキングにも長くランクインしました。

アドラー心理学の核心は「目的論」

アドラー心理学の最大の特徴は、「目的論」という考え方です。

他の心理学(原因論)との違い

- フロイト:「あなたの悩みは、幼少期の体験が原因」

- ユング:「無意識の元型が、あなたの行動を決めている」

これらは「原因論」に立った考え方で、過去の出来事が今の行動を生み出すと考えます。

アドラーはこう考えます

「人は、目的のために行動を選んでいる」

たとえば、人前で話すのが苦手な人は、「傷つきたくない」「失敗したくない」という目的のために「話さない」という行動を“選んでいる”というのです。

これは、「過去に縛られるのではなく、未来に向かって変われる」という希望を与えてくれる視点です。

自由になるには「嫌われる勇気」が必要

この本のタイトルにもなっているように、最大のテーマは「嫌われる勇気を持つこと」です。

私たちは無意識に、こんな行動を取っていませんか?

- 上司に嫌われないように空気を読む

- 家族にがっかりされないように自分を押し殺す

- 友人に合わせすぎて疲れてしまう

これらはすべて「承認欲求」に縛られた行動です。他人の評価を基準に生きている限り、自分の人生を生きているとは言えません。

アドラーは言います。

「自由とは、他者から嫌われることを許容することである」

“嫌われてもいい”という覚悟が、自分らしく生きる第一歩なのです。

すべての悩みは「対人関係の悩み」である

アドラー心理学には、やや極端にも思える主張があります。

「すべての悩みは、対人関係の悩みである」

一見すると「いや、お金とか健康の悩みもあるでしょ?」と思いますが、よく考えてみると…

- お金の悩み → 他人と比較して劣等感を感じる

- 仕事の悩み → 上司・同僚との関係

- 恋愛の悩み → 相手にどう思われているか

このように、すべて“他人との関係”に結びついているのです。

「課題の分離」という考え方

悩みから自由になるためのテクニックとして紹介されるのが「課題の分離」です。

「それは誰の課題なのか?」

この問いを持つことで、自分がコントロールできるものとできないものを区別できます。

たとえば:

- 子どもが勉強しない → それは子どもの課題

- 部下がミスする → 指導はできるが、改善するかは部下の課題

- 自分がどう思われるか → それは相手の課題であって、自分のものではない

他人の課題に踏み込みすぎると、トラブルやストレスを抱えます。「自分の課題」に集中することが、自由への近道です。

承認欲求からの解放

現代社会では、「承認されたい」という気持ちは当たり前のように存在しています。SNSでは“いいね”やフォロワー数が価値の基準になりがちです。

しかし、アドラーはこの承認欲求を否定します。

「他人の承認を求めている限り、あなたは他人の人生を生きている」

誰かの期待に応え続ける人生は、窮屈で、自分の意思ではありません。だからこそ、自分の価値を「他人の評価」ではなく「自分の基準」で決める必要があるのです。

「勇気づけ」とは、存在を信じること

アドラー心理学では、「褒める」ことよりも「勇気づけ」が重視されます。

- 褒める:成果に対する評価(上から目線になりやすい)

- 勇気づけ:その人の存在や努力に対する信頼

勇気づけとは、「あなたにはできる力がある」と信じることです。子育てや教育、部下指導にも応用できます。

「あなたはダメじゃない。きっとできる」と伝えることで、人は内側から変わっていきます。

私が“嫌われる勇気”を実践したとき

私自身もこの本を読んだあと、無理に相手に合わせることを少しずつやめるようにしました。最初は不安でしたが、少しずつ心が軽くなっていくのを感じました。

「嫌われたらどうしよう」よりも、「自分を偽る方が苦しい」と思えるようになってから、人間関係がシンプルになり、必要な縁だけが残りました。

なぜ今、“嫌われる勇気”が求められるのか?

現代はSNS社会。常に他人の視線を意識せざるを得ません。

- いいねの数

- フォロワーの増減

- 共感コメント

こうした“見られる意識”は、他人軸で生きる感覚を加速させます。

『嫌われる勇気』は、それに対して「自分軸で生きよ」と真っ向から訴える書籍です。だからこそ、いま多くの人の心に響いているのです。

『嫌われる勇気』まとめ(箇条書き)

- 青年と哲人の対話形式で読みやすい構成

- アドラー心理学は「目的論」:行動にはすべて目的がある

- 自由とは「他者から嫌われることを恐れない」こと

- すべての悩みは「対人関係」に由来する

- 「課題の分離」で他人の課題に介入しない

- 承認欲求を手放すことで、自分の人生を取り戻す

- 褒めるより「勇気づけ」が人を変える

- SNS時代だからこそ、“自分軸”が重要

読んでいなくても大丈夫。「実践」が本質

『嫌われる勇気』は、読んだかどうかよりも、「実践しているか」が本質です。

- 「これは誰の課題?」

- 「私は何を選ぶか?」

- 「嫌われる勇気は持てているか?」

こうした問いを、日々自分に投げかけてみてください。それだけで、あなたの生き方は少しずつ変わっていきます。